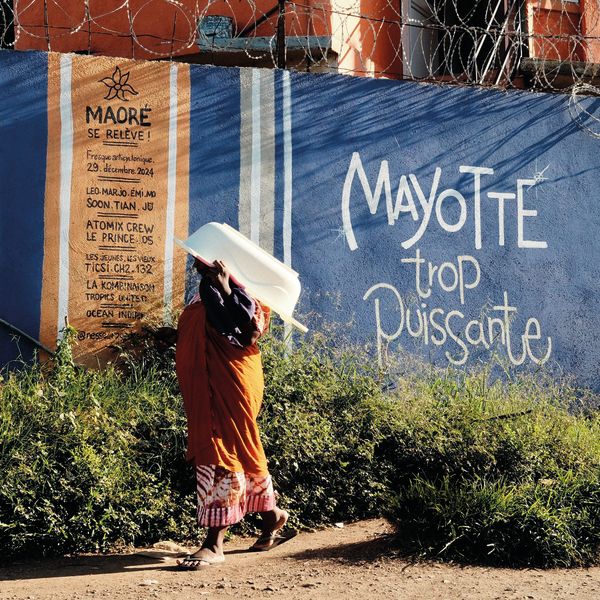

Face à l’urgence de la reconstruction de Mayotte, l’option du hors site est la plus adaptée au contexte industriel, social et climatique. Mais, en raison d’un malentendu et de modules 3D qui ont mal résisté, son image a été abîmée auprès des Mahorais. Dans ces conditions, pas question d’imposer la méthode constructive comme unique solution. Il s’avère préférable de l’intégrer dans une approche ouverte et concertée. Explications.

Il aura fallu des rafales de 226 kilomètres/heure pour faire s’envoler le tapis sous lequel, depuis trente ans au moins, les pouvoirs publics balaient la poussière soulevée par l’inconséquence de leur politique à Mayotte. Le 14 décembre 2024, à 6h UTC, le cyclone Chido traverse l’archipel en trente minutes. La catastrophe surprend la population qui n’a aucune «mémoire cyclonique». La dernière tempête d’une puissance équivalente avait frappé l’archipel quatre-vingt-dix ans plus tôt. Mayotte est habituellement protégée par Madagascar, mais Chido, dopé par les conséquences du changement climatique, s’est écarté de la voie habituelle des cyclones pour fondre sur Mayotte. Quarante et une personnes sont tuées, autant sont portées disparues. Le coût financier de la reconstruction s’annonce d’emblée astronomique, mais on a du mal à l’estimer avec précision. Les nombreux bidonvilles de l’archipel échappent en effet à la régulation autant qu’à la statistique. Tous les bangas ont été «couchés» par Chido, mais une semaine seulement après la catastrophe, la plupart des bidonvilles se sont reconstitués. Alors que les autorités peinent à organiser les secours, la vie reprend dans des dizaines de milliers de cabanes faites de tôle ondulée, de bâches et de bois de récupération. Sans eau courante, sans système d’évacuation des ordures et des eaux usées, sans électricité «officielle», 100 à 150 000 des 32 0000 habitants de l’île retrouvent une existence aussi difficile que la veille de la catastrophe, voire à peine pire.

Paradoxalement, ce sont les quartiers où se concentrent les bâtiments en apparence les mieux construits qui portent les stigmates les plus visibles du passage de Chido.

Une semaine après le passage de Chido, c’est presque comme si rien n’avait vraiment changé à Kaweni, Doujani, M’Tsaperé, Dzouyogné, ces bidon-villes de Mayotte marqués depuis tant d’années par la misère de leurs habitants. Paradoxalement, ce sont les quartiers où se concentrent les bâtiments en apparence les mieux construits qui portent les stigmates les plus visibles du passage de Chido.Ces immeubles, construits soit par des promoteurs privés, soit par les pouvoirs publics et les acteurs parapublics, ont très mal résisté aux rafales hors normes de Chido. Cependant, les travaux d’experts semblent démontrer que les dégâts, en particulier les très spectaculaires arrachements de toitures, sont autant la conséquence de la puissance exceptionnelle de la tempête que de problèmes de mal façons dont on aurait pu s’accommoder encore longtemps si Chido n’était pas passé sur Mayotte. Les auteurs d’une étude publiée par Harappa, une agence d’architectes et d’études urbaines, notent que «les constructions en charpente à étages ont particulièrement souffert. Ce n’est pas le choix constructif qui est en cause, mais plutôt l’affaiblissement de la rigueur constructive, c’est comme si les précautions et la rigueur n’étaient plus de mise. Cela vaut pour toute la chaîne constructive : architectes, bureaux d’études, bureaux de contrôle, maîtres d’ouvrage, entreprises et ouvriers.»

Les pouvoirs publics, dépassés par l’ampleur de la tâche […] pourraient être tentés de s’effacer pour favoriser la production spontanée de logements.

L’habitat populaire mahorais, qui se développe en dehors des normes et des règles, a, lui, plutôt bien résisté à Chido. L’urbaniste Sylvain Grisot décrit ainsi ces habitations construites par les Mahorais eux-mêmes en ignorant toute forme de réglementation : «On construit sur des parcelles de 150 mètres carrés entièrement bétonnées. Là-dessus, les étages s’empilent au fur et à mesure, sans permis, sans titre de propriété. Les propriétaires ne sont soumis qu’au droit coutumier.» Cette «montée vers le ciel», «à l’africaine», de l’habitat populaire mahorais a produit plus de logements que «la fabrique officielle de la ville».

Si l’initiative privée hors normes produit plus de logements qui résistent bien aux cyclones, les pouvoirs publics, dépassés par l’ampleur de la tâche de reconstruction de Mayotte, pourraient être tentés de s’effacer pour favoriser la production spontanée de logements. Selon Sylvain Grisot : «Toute une partie de la profession s’est mise à tresser des louanges aux capacités constructives populaires vernaculaires. Si cet habitat a bien résisté à un cyclone comme Chido, rien ne garantit que les choses se passeraient aussi bien lors d’autres événements. Un événement climatique accompagné de précipitations très importantes provoquerait des glissements de terrain qui constituent une vraie menace pour les zones où cet habitat privé populaire est majoritaire. Enfin, Mayotte étant une zone sismique, ces habitations n’ont aucune chance de résister à un tremblement de terre.»

En juin 2025, la société I2M (Industrie Modulaire Mayotte) a organisé la « première journée de la construction hors site » pour convaincre ses différents partenaires.

Après la catastrophe, il faut reconstruire Mayotte de toute urgence et à un niveau de qualité qui permettra aux habitants de l’archipel de traverser les épreuves climatiques à venir à moindre risque. La construction hors site semble être la solution la mieux adaptée au contexte industriel, social et climatique de l’île. En juin 2025, pour en convaincre ses différents partenaires, la société I2M (Industrie Modulaire Mayotte) a organisé la «première journée de la construction hors site». L’objectif des organisateurs était de «casser l’image de la construction hors site, trop souvent associée aux baraquements de chantiers». Sylvain Grisot confirme que le hors site peine à être envisagé comme une solution idéale à Mayotte à cause d’un malentendu : «Le hors site, quand le Premier ministre débarque ici et qu’il a dans la tête celui des décideurs institutionnels de Paris, ce sont des modulaires 3D qui arrivent tout construits et que l’on va déposer sur place, au gré des besoins. Ça, c’est déjà fait, ce n’est pas nouveau à Mayotte, et ce modulaire a mal résisté face à Chido. En particulier à cause des structures en acier qui ont subi une forte corrosion et ont mal supporté le choc du cyclone. À cela, il faut ajouter que les panneaux ont été éventrés par les rafales.» Les résultats du crash-test de Chido risquent de dissuader les institutions et les entreprises qui vont devoir, tout à la fois, remplacer les habitations détruites ou insalubres et construire des milliers de logements neufs, d’avoir recours au hors site. Les chances des promoteurs de cette technique de s’imposer semblent encore se réduire si l’on ajoute à la mauvaise image locale de leurs produits une empreinte carbone déplorable due au transport. Enfin, Mayotte ne dispose d’aucun équipement capable d’assurer une «fin de vie» responsable et durable des bâtiments construits hors site.

Les institutions et les entreprises vont devoir, tout à la fois, remplacer les habitations détruites ou insalubres et construire des milliers de logements neufs.

Faut-il bannir cette solution à Mayotte alors qu’elle a amplement fait ses preuves dans le reste du monde ? Probablement pas. Le hors site peut contribuer efficacement tant à l’équipement qu’à la reconstruction de l’archipel, à condition que ceux qui le défendent renoncent à l’imposer comme la seule solution.Pour Sylvain Grisot, la situation de Mayotte est si complexe que la résolution des problèmes de l’archipel ne pourrait venir que d’une synergie entre le hors site, la construction en béton sur chantier et les méthodes qui ont fait leurs preuves dans la construction populaire hors cadre réglementaire. Dans un tel cadre, le premier intérêt du hors site réside dans l’importance de la phase d’étude et de conception qui précède l’assemblage. Le temps gagné sur un chantier peut être utilisé pour concevoir des modules parfaitement adaptés à un lieu et à un risque. Sur une île surpeuplée comme Mayotte, cela présente l’énorme avantage de permettre l’occupation de chaque parcelle potentiellement habitable.

Pour une synergie entre le hors site, la construction en béton sur chantier et les méthodes qui ont fait leurs preuves dans la construction populaire hors cadre réglementaire.

La construction hors site peut également avoir un impact social positif dans l’archipel. Pour exprimer tout son potentiel en termes d’amélioration de la qualité de vie des Mahorais, la filière va avoir besoin de personnels qualifiés et formés, de la conception à l’installation, jusqu’au démantèlement. Mayotte a les moyens humains de répondre aux exigences en compétences de la filière hors-site. La reconstruction de l’archipel et son adaptation aux périls climatiques croissants pourraient ainsi devenir un facteur de croissance essentiel pour l’île. Le développement d’une filière hors site mahoraise a également l’avantage de fixer sur place les fonds alloués par la métropole : les subventions ne repartiront pas de Mayotte pour acheter à l’extérieur de l’archipel des équipements indispensables. Au contraire, l’argent de la reconstruction sera dépensé à Mayotte.

En frappant Mayotte, Chido a fait de cette île un terrain d’expérimentation où l’on pourrait explorer les voies menant le plus sûrement et le plus rapidement possible à la réhabilitation d’un territoire dévasté. La construction hors site sera, à n’en pas douter, une des solutions retenues tant pour la reconstruction de l’île que pour l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants. Mais tout reste à faire. « Ce sont des filières constructives complètes qu’il faut créer, explique Sylvain Grisot, conception, production, logistique, formations, mise en œuvre, fin de vie… tout reste à faire.» L’immense chantier ne fait que commencer.